当ブログをご存知の方なら革靴をビスポーク中ということもご存知でしょう。仮縫い編をご紹介して残すは納品編を残すのみなんですが、ちょっと欲が出てきたんですよ。

そんなわけで今回は貴重な制作現場の取材編です!

オーダー編と仮縫い編はコチラ。

今回の記事を読む前に是非コチラをご覧ください。

Gozovation(ゴゾベーション)を選んだ理由、納期やお値段、選んだ革とかをご紹介しています。ただ、革については今回の記事で実際に写真があるのでその方がわかりやすいですが。

Gozovationの制作現場で取材しました。

まず初めに今回急なお願いをさせていただいたにも関わらず、快くご了承いただけたことを心から感謝しております。ありがとうございます。

革靴の制作現場なんて一般人には想像も出来ませんし、なかなか足を踏み入れることも出来ない所なので貴重な体験をさせていただきました。また、その一端を拙いながらもブログで紹介させていただきますのでご覧いただければと思います。

最初に見せていただいたのは完成した木型。

仮縫い編の記事と比較していただければ違いが伝わるかと思います。自分の足の形ってあまり意識するこがないと思うんですが、やっぱり左右でだいぶ違いますね。特に甲の高さや傾斜が違うことに気づかされました。

斉藤さん。の場合、左足の方が甲がちょっとだけ高いんですね。だから浮腫むと左足だけ甲が痛いなんてことがありますが、木型にするとそれが非常にわかりやすい。

木型とプラスチックの仮縫い。

これも仮縫い編と見比べて欲しいですね。仮縫いしたプラスチックをそこから修正したんでしょうね。

ちなみに木型ですが、ブラウンの部分は革でグレーの部分はプラスチックです。プラスチックがベースで革をのりで張って補正するんだそうです。

左足だけペンでデザインが書かれていますが、これは職人がやりやすい方に書くんだそうです。

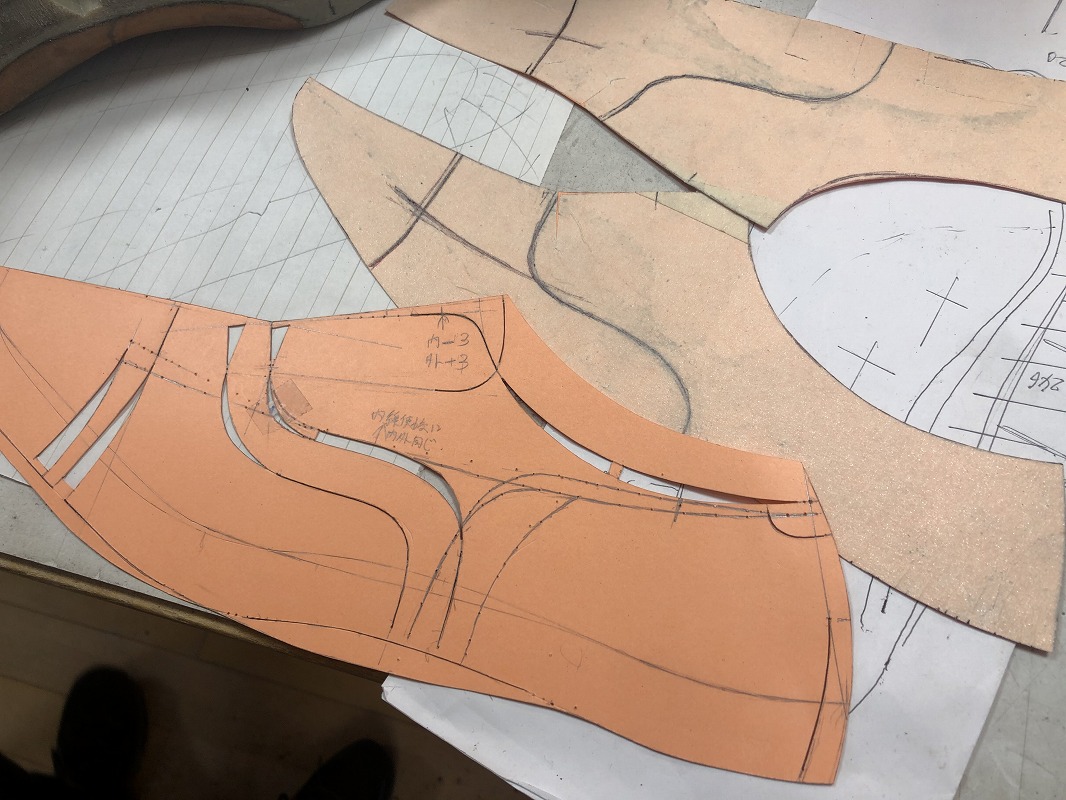

これはパターンと呼ばれる型紙。

こんな工程があるんですね。こうやって紙で確認してから実際の革を裁断していくんだそうです。全然知らなかったなぁ。

恥ずかしながら木型が出来たら後は革を木型に合わせて貼っていくのかと思ってました。ちなみに写真は省略しますがこういった紙が大量にあります。

パターンの紙の上にある革がなんだかわかりますか?

これ、アッパーとライニングの間にある補強芯なんですって。そんなのあるの?って思いましたよ。全然知らなかった。ちなみに安い靴だとなかったりするようです。

アッパーの内側にある写真中央の革が補強芯だそうです。

この靴は製作途中のもので斉藤さん。がオーダーしているものではないです。スーツでも芯地がありますが、革靴でも同じようなものがあるんですね、勉強になりました。

こちらは中底。

一瞬木かな?と思ったんですが革で出来ています。

木型に杭で打ち付けてから不要な部分を削り取ります。

これも貴重な写真ですよね。

木型に打ち付けたらコンプレッサーで押し付けて型を馴染ませます。

そうした結果が下の写真ですが、凹凸ができて靴のソールっぽくなりましたよね。

今回はここまで!

次回に続きます。ありがたいことに取材の許可をいただけたので、この後の工程も紹介出来そうです。遠くないうちに紹介できると思うのでお楽しみに。

制作者に質問してみた。

Gozovationの若き靴職人である畑氏に気になることを聞いてみました。

一問一答をご覧ください。

Q.木型ってどれくらい汎用性があるのでしょうか?今回は内羽のお願いしましたが、外羽にするのは許容範囲内?爪先を変えたい場合はどうなりますか?

A.外羽にするのはそのままの木型で大丈夫ですが、つま先の変更は木型を修正する必要があります。可能ですが、その場合は元に戻すのが難しくなります。90%は戻せますが完全に戻すのは無理だと思ってください。

また、スリッポンタイプはそもそも木型を作った方が満足の行くものが作れると思います。紐タイプとスリッポンタイプではだいぶ違うので共用は難しいです。

Q.今靴職人になって何年目ですか?そもそも何で靴職人になろうと思ったのでしょうか?

A.4~5年目になりました。日々勉強ですが、いつか自分の型みたいなものを作りたいと思っています。靴職人になりたかったというか、親に「あなたは手仕事が向いていると思う」と言われたのが切っ掛けで革靴の専門学校に行きました。

畑氏と話していて感じたのは実直で真面目だということ。

革靴の制作に対する真摯さが全面に出ていて、「俺はこの仕事でやっていく」という覚悟のようなものを感じました。職人の世界で4~5年といえば小僧扱いかもしれませんが、オーダーしたことに不安感なんて全く感じていません。

むしろ楽しみでしょうがない。

これはやはり畑氏の人柄なのだと思います。

オーダーした革はスペシャルなコードバン。

新喜皮革の染色していないコードバンです。

相当レアだと思います。

染色していないので傷が目立つんですね。そのため相当良い状態じゃないとこの革は作れないということでかなりお高いです。

といってもホーウィン社のコードバンと同じ 60,000円 ですが。

上のバインダーに入っているのが裁断後で靴に使う革で、写真にデーンと写っているのは余った革とのこと。

もったいないですねー、なんて話をしましたが2足分はないし仕方がないんだそうです。

これ伝わりますかね?

コードバンの一枚革でも場所によって厚みが違うんです。そのため革靴を作るに相応しい箇所を裁断して残りは使わないんですね。

厚みが倍以上違うんです。

まとめ。

いかがだったでしょうか。

当ブログの記事でもっとも写真が多くなってしまったと思います。表示するのが重いと思います。申し訳ない。ただ、これでも写真は結構絞ったんです。

なかなか見る機会がないので、出来ればもっと細かくお伝えしたかったんですが、ボリュームの関係でなるべくコンパクトにまとめさせていただきました。

いやー、しかしやはり職人って凄いですね。

今回は木型と革の代金を含めて20万円台後半となり、金額的に決して安い買い物ではありません。ただ、その人にあった革靴を作る工程の多さや時間を考えると決して高すぎないと感じました。

だって、大卒サラリーマンの初任給で20万以上はもらえるわけです。そう考えたら職人が1足仕立てて同じような金額なわけですから。

上にも書きましたが、また近いうちに伺って取材をする予定ですのでそちらも是非ご覧ください。記事をご覧いただき、少しでもビスポークシューズに興味を持っていただければと思います。

今回は以上です。ありがとうございました。